弁理士とは

PATENT-ATTORNEY

弁理士になるには

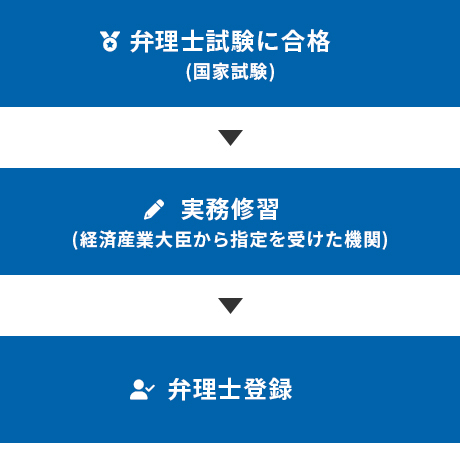

弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。

弁理士になるためには、毎年1回行われる弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。

受験資格に制限はありません。

弁理士試験は5月に1次試験の短答式、7月に2次試験の論文式、10月に3次試験の口述式が行われ、論文式試験は短答式試験に合格した者、口述試験は論文式試験に合格した者に行われます。

平成13年には、大卒者以外は受験が必要だった予備試験が廃止され、「選択科目」は41科目から3科目を選択する形から、7科目のうち1科目を選択する形になるという大幅な改正がなされました。

なお、改正弁理士法により、平成20年10月1日以降に弁理士試験を合格した方または以下に記載する「弁理士になれる人」の(2)または(3)のいずれかに該当するに至った方は、経済産業大臣から指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが弁理士登録の条件となりました。

弁理士になれる人

次の(1)~(3)のいずれかに該当する者は、該当後に実務修習を修了することで、弁理士となる資格を得ることができます(弁理士法第7条)。

- (1)弁理士試験に合格した者

- (2)弁護士となる資格を有する者

- (3)特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

実務修習

経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関が実施する、弁理士法に定められた研修です。

平成20年10月1日以降に上記(1)~(3)に該当する者は、実務修習を修了しなければ弁理士登録をすることができません。

※ 日本弁理士会は、現在唯一の指定修習機関として経済産業大臣から指定を受けています。

弁理士となることができない人

次に該当する者は、たとえ上記(1)~(3)に該当し、また実務修習を修了していても、弁理士となる資格を有しません(弁理士法第8条)。

(1)刑事処分を受けた者

- ・禁錮以上の刑に処せられた者(法第8条第1号関係)

- ・弁理士法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者(法第8条第2号関係)

- ・関税法、著作権法、半導体集積回路配置に関する法律又は不正競争防止法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、3年を経過しない者(法第8条第3号関係)

(2)業務上の処分を受けた者

- ・公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者(法第8条第4号関係)

- ・弁理士法第23条第1項の規定により弁理士の登録の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者(法第8条第5号関係)

- ・弁理士法第32条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者(法第8条第6号関係)

- ・法律に基づく懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から3年を経過しないもの(法第8条第7号関係)

- ・税理士の業務禁止の処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から3年を経過しないもの(法第8条第8号関係)

- ・弁理士法に定める業務の停止の懲戒処分を受け、停止期間中に弁理士登録が抹消されて、停止期間を経過しない者(法第8条第9号関係)

(3)制限行為能力者など

- ・未成年者(法第8条第10号)

- ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法第8条第11号)

弁理士試験について

弁理士試験に関する詳細については、特許庁ホームページにてご確認ください。弁理士試験の詳細(特許庁Webサイト)

日本弁理士会会員課 TEL:03-3519-2716